Immer wieder schön in Elisenau ...weiterlesen "2021 05 Bernau Elisenau Winklers"

Kategorie: Nachruf

2020 05 mit dem Rad von Buch über Bernau nach Berlin

Am Pfingstsonntag in 2020 bin ich mit dem Rad von Buch über Bernau nach Berlin gefahren ...weiterlesen "2020 05 mit dem Rad von Buch über Bernau nach Berlin"

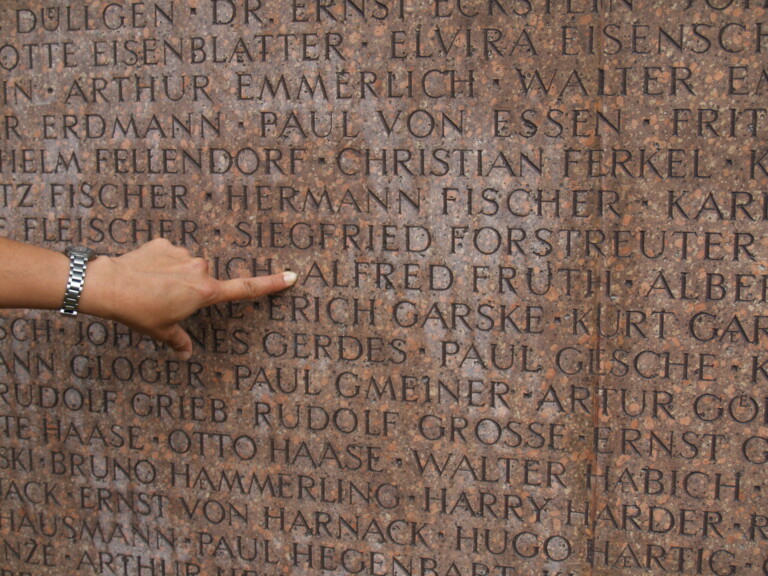

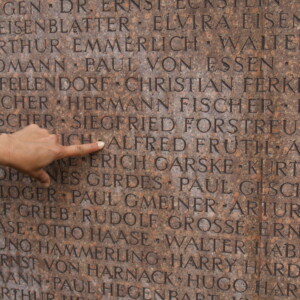

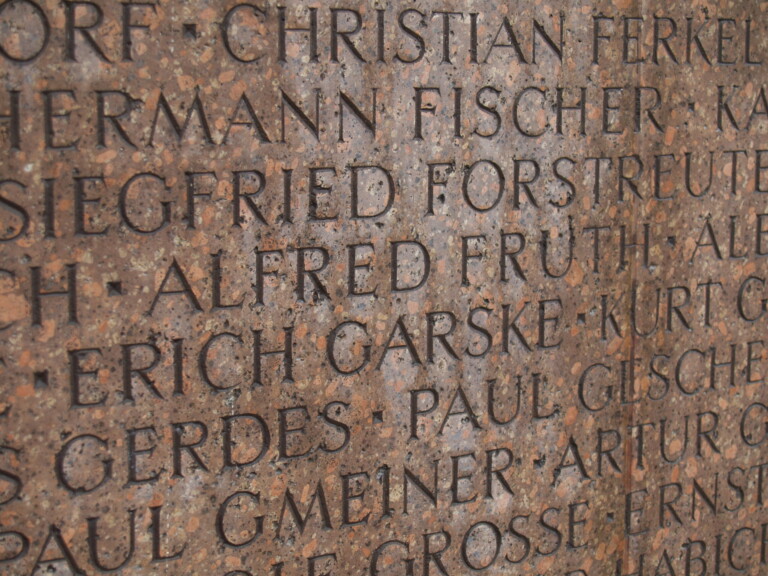

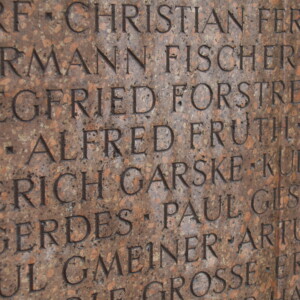

Großvater Alfred Fruth ermordet im KZ Dachau

Textauszug aus:

"Bayern in der NS-Zeit. Die Parteien KPD, SPD, BVP in Verfolgung und Widerstand. Band V"

ISBN: 3486424017

Taschenbuch – 15. September 1983

herausgegeben von Hartmut

Im Museum Dachau: Anzeige im "Amperbote" Nr. 185 vom 08.08.1933:

Seite 110

Textauszug aus:

"Bayern in der NS-Zeit. Die Parteien KPD, SPD, BVP in Verfolgung und Widerstand. Band V"

ISBN: 3486424017

Taschenbuch – 15. September 1983

herausgegeben von Hartmut

Seite 110

Hartmut Mehringer

Der Militärapparat stand in enger Verbindung zu den sogenannten Aufbruch-Arbeitskreisen (um die Zeitschrift Aufbruch),

die, 1931 um die ehemaligen Reichswehroffiziere Richard Scheringer und Beppo Römer gegründet,

als Sammelbecken für die mit der KPD sympathisierenden Kräfte aus dem nationalrevolutionären Lager dienen sollten.

Dies erlaubte dem Militärapparat insbesondere die Rekrutierung von Mitgliedern, die der Polizei nicht als Kommunisten bekannt waren.

Zur Zeit der nationalsozialistischen Machtübernahme bestand der Militär-Apparat in Südbayern lediglich aus etwa einem Dutzend Personen.

Sein Leiter war der siebenundzwanzigjährige Alfred Fruth aus Feldmoching bei München;

er wurde am 31. Mai 1933 verhaftet und ist angeblich in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1933

aus dem KL Dachau entflohen.

Seine Nachfolge in der Leitung des Militärapparats trat der siebenundzwanzigjährige Schreiner Fritz Rottmeierm an,

sein wichtigster Mitarbeiter war der neunundzwanzigjährige Drechsler Ludwig Ficker ...

...

Münchner neueste Nachrichten vom 7.8.1933; Bretschneider (a.a.O. 8.32)

äußert die Vermutung, diese Pressemeldung sei zur Verschleierung der Ermordung von Fruth im KL Dachau lanciert worden.

Bin Hochverratsverfahren gegen Alfred Fruth vor dem OLG München (Oja 13/42)

wurde im April 1942 wegen unbekannten Aufenthalts eingestellt ..

Textauszug aus: Recherche Gruenwiedl

Genosse Fruth musste einmal vormittags 10 Uhr zur „Vernehmung“.

Abends 10 Uhr musste er nochmals zur „Vernehmung“, und am nächsten

Morgen hieß es dann, dass Fruth geflüchtet sei, was auch in die Zeitung

kam. Ein SS-Mann wurde wegen dieser angeblichen Flucht, wahrscheinlich

zum Schein, verhaftet. Später erhielten wir die Nachricht, dass

Genosse Fruth in der üblichen Weise „erledigt“ worden war. Kurze Zeit dar

auf wurde auch Gen. Stenzer erschossen.

Die SS-Männer sagten uns, Stenzer wollte es dem Fruth nachmachen, es

wäre ihm aber nicht gelungen. Von einem SS-Mann wissen wir, dass bei

Stenzer eine Flucht nicht infrage kam, weil er schon viel zu schwach war.

Ob der schon genannte SS-Mann aus Pasing den Genossen Stenzer

persönlich erschossen hat, wissen wir nicht sicher, aber dass er dabei war,

ist bestimmt. Der Betreffende, dessen Name uns ebenfalls bekannt ist, hat

schon mehrere größere Vorstrafen und war auch längere Zeit in der

Fremdenlegion! Einmal hat er einen Gefangenen, den er von früher her

gut kannte, erklärt, wenn er jetzt nicht bald einen anständigen, gut

bezahlten Posten bekäme, könnten ihn die Nationalsozialisten am Arsch

lecken. Den Posten als Straßenkehrer in Pasing nähme er nicht an, da er

nicht dazu da sei, im Dritten Reich den Dreck wegzukehren.

Textauszug aus: Kommunistischer Widerstand 1933 - 1945

Der hierarchische Aufbau der KPD, der auch noch in den ersten Monaten der Illegalität beibehalten wurde, machte die Strukturen für die Gestapo allerdings leicht durchschaubar und erlaubte es ihr, ganze Parteiorganisationen aufzurollen. Hinzu kam das Spitzel- und V-Leute-System [10] . Anfang Juni 1933 waren von 22 Bezirksleitungen allein 17 verhaftet worden. Die Leiter der militärpolitischen Abteilungen der Bezirke Wasserkante (Hamburg) Friedrich Lux, Ostpreußen (Königsberg) Ernst Jordan und Bayern-Süd (München) Alfred Fruth starben in den Folterkellern der SA oder wurden auf offener Straße erschlagen. Besonders bedrückend waren regionale Massenfestnahmen von Spitzenfunktionären in Ostpreußen, Pommern, Berlin und Brandenburg, die u. a. auch von dem Verrat ehemals leitender Bezirksfunktionäre wie Werner Krauss, und Helmut (August) Laß herrührten [11] . Dies führte zur Lähmung der unteren Organisationsebene, aber noch besaß die KPD viele Anhänger, die nicht vor der NSDAP kapitulieren wollten. Nach dem Schock, den die kampflose Niederlage ausgelöst hatte, bildeten sich in zahlreichen Orten schnell illegale Widerstandsgruppen und es gelang den Kommunisten relativ rasch, wieder eine zentrale Leitung mit Verbindung zu den Bezirken aufzubauen. Dies war weitgehend eine unmittelbare Fortführung der Organisationsstruktur aus der Weimarer Zeit auf Betriebsebene. So übernahm z. B. Lambert Horn, einst Polleiter (d. h. Politischer Leiter) des Bezirks Niederrhein, den Bezirk Berlin-Brandenburg, Erich Glückauf, Chefredakteur der „Freiheit“, wurde Nachfolger Horns in Düsseldorf [12]

Nachrufe Alemayehu Tadesse

Berdigung von Alemayehu

Alemayehu Tadesse (Geb. 1938) Nachruf im Tagesspiegel

Weil sie eine Deutsche ist und er ein Äthiopier, wird es etwas komplizierter

Alle sind genervt, nur er nicht. Okay, der alte Toyota ohne Seitenspiegel hat erst gespuckt, dann geruckelt und war schließlich liegen geblieben, mitten auf der Landstraße, irgendwo im Nirgendwo in Äthiopien. Kein Grund für schlechte Laune. Hilfe kommt bestimmt. Alemayehu Tadesse winkt, redet und lacht. Der alte Charmeur. Und tatsächlich, der Erste, der vorbeikommt, bringt den Motor wieder in Gang. Zehn Minuten und fünf Kilometer später hilft ein anderer und spendet eine Plastiktüte mit Benzin. Ein Dritter fährt ihn und seine Söhne schließlich ins Hotel. „Seht ihr, alles gut gegangen“, sagt er – und lächelt. So ist es immer. Er lächelt, und die Sorgen werden kleiner und kleiner, bis sie nicht mehr da sind.

Sein Vater, Landbesitzer und Steuereintreiber, ist streng und unnahbar. Der Kniff in den Arm ist seine Art Liebe zu zeigen. Als Erstgeborener soll Alemayehu Tadesse die Farm übernehmen und in seine Fußstapfen treten. Doch er will nicht. Aber weil man in Äthiopien den Älteren nicht widerspricht, muss er seine Rebellion tarnen, mit einem Lächeln und einer Flucht. Nach dem Abschluss an einer technischen Schule zieht er ins Flachland, weit weg, und arbeitet in einer Zuckerfabrik. Es ist heiß, es gibt Mücken und Malaria. Seine Eltern flehen, „komm zurück!“, doch er fühlt sich wohl so ohne Aufsicht und erfindet immer neue Gründe da zubleiben. Auch er kann stur sein. Bis ihn dann doch eine dieser Mücken erwischt, er seinen kleinen Aufstand abbrechen und nach Hause zurückkehren muss. Doch gleich geht es weiter, 1959, der Kaiser von Äthiopien schickte seine Jugend für eine Ausbildungsoffensive in die Welt. Seine Geschwister gehen in die USA, werden Ärzte und Beamte, Alemayehu arbeitet bei Daimler, zieht von Tübingen, nach Karlsruhe, nach Berlin. Auf einem Foto sieht man ihn, lächelnd, im Anzug, auf einer Couch in einem Wohnzimmer zwischen seinen deutschen Gasteltern, die ernst aber stolz drein blicken. Auf einem anderen im Bus, lachend mit Kollegen, drum herum Menschen, die fasziniert zu ihm her überschauen. 1963 steht er zwischen Tausenden vor dem Schöneberger Rathaus. Auf der Bühne steht ein Mann, seine Worte schallen über den Platz: „Ich bin ein Berliner.“ Noch im selben Jahr lernt er sie kennen. Sie mag seine Ruhe, die Freundlichkeit, sein Lächeln, sein Aussehen, die Eleganz und seine Art sich gerade zu halten, sehr würdevoll. Sie werden ein Paar. Doch weil sie eine Deutsche ist und er ein Äthiopier, wird es etwas komplizierter. Die Eltern rufen: Alemayehu komm zurück, du musst die Farm übernehmen – und eine Deutsche als Ehefrau? Unmöglich. Der 30-Jährige fügt sich. Die Jahre vergehen, das Militär putscht, eine sozialistische Volksrepublik wird installiert, das Land der Familie enteignet. Eine Farm dürfen sie behalten. Doch ein richtiger Farmer wird er nie. Einmal kauft er einen Zuchtbullen, der steril ist, dann bringt die Weltbank Kühe, die aber für das Hochland untauglich sind und sterben. Kälber bekommen Schnupfen, er hat das Stroh vergessen. Was er kann, ist Menschen kennenlernen, die ihn mögen und ihm helfen. So schafft er es vom Benzin bis zum Futtersalz alles zu organisieren und damit die Farm am Leben zu erhalten. Das Band nach Berlin aber reißt nicht ab. Seine Freundin besucht ihn, so oft und so lange wie es geht. Bis seine Eltern ein Einsehen haben. 1977 ist Hochzeit. Doch nach Deutschland darf er nicht, Äthiopien verweigert die Ausreise. Sie lebt mal hier und mal drüben. Die vier Kinder, die sie bekommen, zwei Jungs, zwei Mädchen, wachsen in beiden Ländern auf. Noch einmal elf Jahre soll es dauern, bis Berlin ihn zurück hat. Der Farmer wird Hausmann, kocht und holt die Kinder von der Schule ab. Seine Jungs finden ihn cool, wie er sie und ihre Freunde mit Handschlag begrüßt. So streng wie sein Vater war, so locker ist er. Nie verlangt er Leistung. Sein Stolz, dass seine Kinder studieren, ist ihnen Ansporn genug. Sie lernen von ihm, wie wichtig die Familie ist und immer wieder nimmt er sie mit nach Äthiopien. Sportverein, Freitagabend-Männerrunde, geselliges Fußballschauen, Alemayehu findet auch in Berlin schnell Freunde, sein Lächeln ist seine Währung. Für jeden hat er Zeit, über niemanden urteilt er, ob die einen den Sozialisten angehörten oder die anderem dem Kaiser, so etwas ist ihm nicht wichtig. Was die Kinder machen, wie es der Ehefrau geht, das sind die Details, die er sich merkt. Er braucht einen Gehstock, in der U- Bahn stehen junge Menschen für ihn auf, die Fahrten mit dem Damenfahrrad durch Kreuzberg werden langsamer. Trotzdem kommt der Schlaganfall überraschend. Zwei Wochen lang versammelt sich die Familie um sein Bett, dann stirbt er. Zur Beerdigung kommen 300 Leute, es ist eine richtige Prozession. Auch in Äthiopien verabschieden sich über 500 Menschen im traditionellen Trauerzelt von Alemayehu Tadesse. Übersetzt bedeutet sein Name: Der, der die Welt gesehen hat.

Quelle: Alemayehu Tadesse (Geb. 1938) - Nachrufe - Berlin - Tagesspiegel

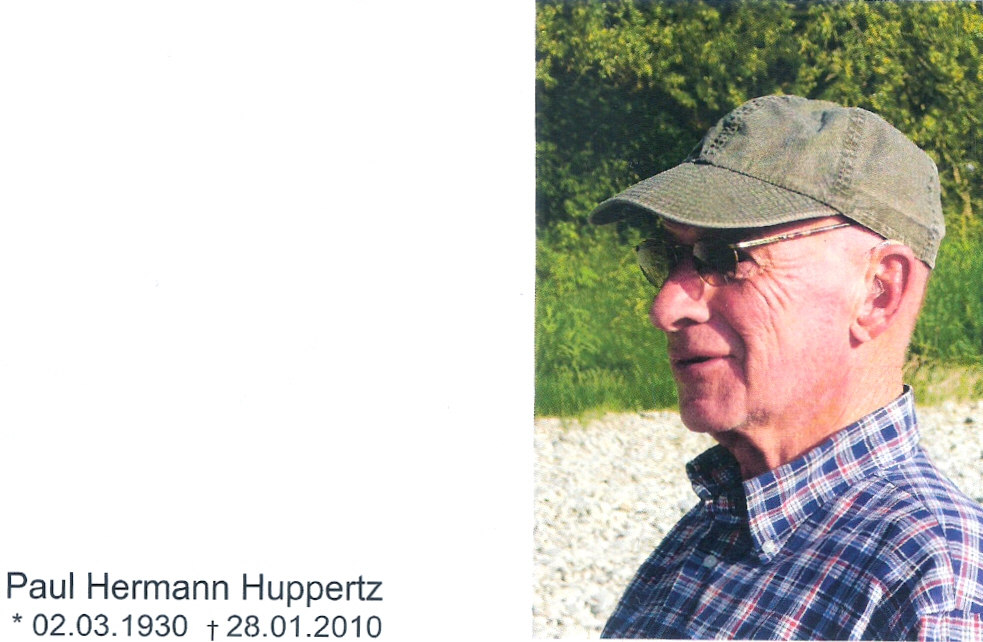

2010 01 Nachruf Papa ist gestorben

Am 28. Januar 2010 ist mein Vater Paul-Hermann Huppertz im Alter von 79 Jahren nach schwerem Leiden an Magenkrebs und Metastasen verstorben. ...weiterlesen "2010 01 Nachruf Papa ist gestorben"

2009 Besuch Zentralfriedhof Friedrichsfelde Berlin

Im Juli 2009 haben wir den Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin aufgesucht. ...weiterlesen "2009 Besuch Zentralfriedhof Friedrichsfelde Berlin"

2000 Skireise mit Papa, Christian, Daniela & Paul

Im Winter 2000 sind wir mit Papa, Paul, Christian & Daniela Skifahren gewesen 🙂 ...weiterlesen "2000 Skireise mit Papa, Christian, Daniela & Paul"